Mi madre y sus diecisiete hermanos y hermanas tuvieron una educación judía ortodoxa, y en todas las fotografías que se conservan de su padre lo vemos tocado con una kipá, y me han contado que se despertaba si durante la noche se le caía. Mi padre también creció en un ambiente ortodoxo. Tanto él como mi madre eran muy conscientes del cuarto mandamiento («Acuérdate del sabbat, santifícalo»), y el sabbat (Shabbos, como lo llamábamos los judíos de origen lituano) era completamente distinto del resto de la semana. A nadie se le permitía trabajar, ni conducir, ni utilizar el teléfono; estaba prohibido encender una luz o una estufa. Mis padres, como eran médicos, hacían excepciones. No podían dejar el teléfono descolgado ni evitar conducir del todo; tenían que estar disponibles, si era necesario, para visitar a sus pacientes, practicar una operación o asistir a un parto.

Vivíamos en una comunidad judía bastante ortodoxa de Cricklewood, en el noroeste de Londres, donde el carnicero, el panadero, el verdulero y el pescadero cerraban la tienda con tiempo suficiente para celebrar el sabbat, y no volvían a abrir las persianas hasta el domingo por la mañana. Todos ellos, y todos nuestros vecinos, imaginábamos, celebraban el Shabbos de la misma manera que nosotros.

Hacia el mediodía del viernes, mi madre se despojaba de su identidad y atuendo quirúrgicos y se dedicaba a preparar gefilte de pescado y otras delicias del Shabbos. Justo antes de que oscureciera, encendía las velas rituales, ahuecaba las manos en torno a las llamas y murmuraba una oración. Todos nos vestíamos con ropa limpia y nos reuníamos para la primera comida del sabbat, la cena del viernes. Mi padre levantaba su copa de vino de plata y salmodiaba las bendiciones y el Kidush, y después de la cena nos dirigía mientras entonábamos la acción de gracias.

El sábado por la mañana, mis tres hermanos y yo seguíamos a nuestros padres hasta la sinagoga de Cricklewood, en Walm Lane, un enorme edificio construido en la década de 1930 para dar cabida a parte del éxodo de judíos que en aquella época llegaron al barrio procedentes del East End. En mi infancia la sinagoga estaba siempre llena, y cada uno tenía su asiento asignado: los hombres abajo y las mujeres —mi madre, diversas tías y primas— arriba; yo era pequeño y a veces las saludaba con la mano durante el servicio. Aunque no entendía el hebreo del devocionario, me encantaba su música, y sobre todo escuchar cómo cantaban las antiguas oraciones medievales, dirigidas por nuestro jazán, un hombre de un extraordinario talento musical.

Después del servicio, volvíamos a reunirnos delante de la sinagoga para hacer un poco de vida social, y luego solíamos ir dando un paseo hasta casa de mi tía Florrie y sus tres hijos para rezar un Kidush, que acompañábamos con un vino tinto dulce y torta de miel, lo justo para abrirnos el apetito antes de almorzar. Después de una comida fría en casa —gefilte de pescado, salmón cocido a fuego lento y gelatina de remolacha—, los sábados por la tarde, si ninguna emergencia médica reclamaba a mis padres, los dedicábamos a las visitas familiares. Tíos, tías y primos venían a vernos para tomar el té, o nosotros íbamos a verlos a ellos; todos vivíamos cerca y podíamos ir andando.

La Segunda Guerra Mundial diezmó la comunidad judía de Cricklewood, y la comunidad judía de Inglaterra en general perdió a miles de miembros en los años de la posguerra. Muchos judíos, entre ellos algunos primos míos, emigraron a Israel; otros se fueron a Australia, Canadá o Estados Unidos; mi hermano mayor, Marcus, se marchó a Australia en 1950. Y muchos de los que se quedaron asimilaron y adoptaron formas del judaísmo diluidas y atenuadas. Nuestra sinagoga, abarrotada cuando yo era niño, ahora estaba cada vez más vacía.

En 1946 salmodié mi parte de bar mitzvá delante de una sinagoga relativamente llena, entre cuyos asistentes había varias docenas de parientes, aunque, en mi caso, eso supuso el final de la práctica formal del judaísmo. No abracé los deberes rituales de un judío adulto —rezar cada día, ponerse las filacterias antes de la oración matinal de los días no festivos—, y poco a poco me volví más indiferente a las creencias y costumbres de mis padres, aunque no hubo ningún momento específico de ruptura hasta que cumplí los dieciocho años. Fue entonces cuando mi padre, al interrogarme sobre mis tendencias sexuales, me obligó a admitir que me gustaban los chicos.

«No he hecho nada», dije, «no es más que una sensación. Pero no se lo cuentes a mamá. Será incapaz de aceptarlo».

Pero mi padre se lo contó, y a la mañana siguiente mi madre bajó con una expresión de horror y me gritó: «Eres una abominación. Ojalá no hubieras nacido». (Sin duda recordaba el versículo del Levítico que reza: «Si un hombre se acuesta con varón como hace con mujer, ambos han cometido una abominación: morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos»).

Aquella cuestión nunca se volvió a mencionar, pero las duras palabras de mi madre me hicieron detestar la capacidad de la religión para fomentar el fanatismo y la crueldad.

Después de obtener el título de médico en 1960, me marché repentinamente de Inglaterra, alejándome de mi familia y mi comunidad, y me dirigí al Nuevo Mundo, donde no conocía a nadie. Cuando me trasladé a Los Ángeles, me integré hasta cierto punto en la comunidad de levantadores de pesas de Muscle Beach, y también en el grupo de residentes de neurología de la UCLA. Pero yo anhelaba una relación más profunda —un «significado»— en mi vida, y fue el carecer de ella, creo, lo que en la década de 1960 me condujo a una adicción casi suicida a las anfetaminas.

Comencé a recuperarme lentamente cuando en Nueva York encontré un trabajo que significaba algo para mí, en un hospital para enfermos crónicos del Bronx (en Despertares le di el nombre de «Monte Carmelo»). Los pacientes me fascinaban, me preocupaba mucho por ellos, y me tomé como una especie de misión contar sus historias: historias de situaciones prácticamente desconocidas, casi inimaginables para el público en general, y, desde luego, para muchos de mis colegas. Había descubierto mi vocación y me entregué a ella en cuerpo y alma, con total determinación, y con muy poco apoyo por parte de mis compañeros de profesión. Casi sin darme cuenta, me convertí en un narrador en una época en que el relato médico casi había desaparecido. Aquello no me disuadió, pues sentí que mis raíces se hundían en las grandes historias neurológicas del siglo XIX (y para ello sí encontré el aliento del gran neuropsicólogo ruso A. R. Luria). Durante muchos años llevé una existencia solitaria, casi monacal, pero profundamente satisfactoria.

Durante la década de 1990 conocí a un primo y coetáneo mío, Robert John Aumann, un hombre de aspecto impresionante, de complexión robusta y atlética, y con una barba blanca que ya a los sesenta años le otorgaba un aspecto de sabio venerable. Es un hombre de una gran capacidad intelectual, pero también provisto de gran ternura y calidez humanas, y de un profundo compromiso religioso; de hecho, «compromiso» es una de sus palabras favoritas. Aunque en su trabajo defiende la racionalidad en la economía y en los asuntos humanos, para él no existe ningún conflicto entre la razón y la fe.

Insistió en que yo colocara una mezuzá sobre mi puerta, y me trajo una de Israel. «Sé que no eres creyente», me dijo, «pero de todos modos deberías tener una». No le llevé la contraria.

En una extraordinaria entrevista que concedió en 2004, Robert John habló de su vida académica, que había dedicado al estudio de las matemáticas y la teoría de juegos, pero también de su familia: que iba a esquiar y a hacer alpinismo con algunos de sus casi treinta hijos y nietos (los acompañaba un cocinero de comida kosher cargado de cacerolas), y que para él el sabbat era muy importante.

«La observancia del sabbat es algo en extremo bello», dijo, «y es imposible si no eres religioso. Ni siquiera es una cuestión de mejorar la sociedad, sino de mejorar la propia calidad de vida».

En diciembre de 2005, Robert John recibió el Premio Nobel por su valiosísimo trabajo durante cincuenta años en el campo de la economía. No fue un invitado especialmente cómodo para el Comité del Nobel, pues viajó a Estocolmo con su familia, acompañado de muchos hijos y nietos, y hubo que proporcionarles a todos platos, utensilios y comida especial kosher, y ropa de etiqueta especial que no tuviera ninguna mezcla de lana y lino, algo prohibido por la Biblia.

Ese mismo mes descubrí que padecía cáncer en un ojo, y al mes siguiente, mientras me encontraba en el hospital para seguir el tratamiento, Robert John vino a visitarme. Me contó un montón de entretenidas historias sobre el Premio Nobel y la ceremonia de Estocolmo, pero también insistió en que, de haberse visto obligado a viajar a Estocolmo en sábado, habría rechazado el premio. Su compromiso con el sabbat, con esa sensación de paz absoluta y alejamiento de las preocupaciones mundanas, era más importante incluso que un Nobel.

En 1955, cuando tenía veintidós años, fui a Israel a pasar varios meses trabajando en un kibutz, y aunque me gustó, decidí no regresar. A pesar de que muchos de mis primos se habían trasladado a vivir allí, la política de Oriente Medio me producía un gran desasosiego, y sospechaba que en una sociedad profundamente religiosa me encontraría fuera de lugar. Pero en la primavera de 2014, al enterarme de que mi prima Marjorie —una doctora que había sido protegida de mi madre y que había trabajado en el campo de la medicina hasta los noventa y ocho años— se estaba muriendo, la llamé a Jerusalén para despedirme. Su voz me resultó inesperadamente poderosa y retumbante, con un acento muy parecido al de mi madre. «No pienso morirme hoy», me dijo, «y el 18 de junio celebro mis cien años. ¿Por qué no vienes?».

«Naturalmente que iré», respondí. Pero al colgar comprendí que acababa de rectificar una decisión tomada casi sesenta atrás.

No fue más que una visita familiar. Celebré los cien años de Marjorie con ella y toda su parentela. Vi a otros dos primos por los que sentía un gran aprecio de cuando vivía en Londres, a innumerables primos segundos y lejanos, y naturalmente a Robert John. No me sentía aceptado de ese modo por mi familia desde que era niño.

Me imponía cierto respeto visitar a mi familia ortodoxa acompañado de mi amante, Billy —las palabras de mi madre todavía resonaban en mi cabeza—, pero también a Billy lo recibieron con gran afecto. El enorme cambio de talante, incluso entre los ortodoxos, quedó claro cuando Robert John nos invitó a Billy y a mí a compartir la primera comida del sabbat con él y su familia.

La paz del sabbat, de ese mundo detenido, de ese tiempo fuera del tiempo, era palpable, lo impregnaba todo, y me sentí inundado de melancolía, algo parecido a la nostalgia, y comencé a preguntarme: ¿Y si esta circunstancia y la otra y la otra hubieran sido distintas? ¿Qué clase de persona habría sido yo? ¿Qué clase de vida habría llevado?

En diciembre de 2014 finalicé mi autobiografía, En movimiento, y le entregué el manuscrito a mi editor sin imaginar que dos días más tarde me comunicarían que padecía cáncer metastásico procedente del melanoma que había padecido en el ojo nueve años antes. Me alegro de haber podido completar mi autobiografía antes de saberlo, y también, por primera vez en mi vida, de haber hablado de mi sexualidad de manera plena y abierta, afrontando sin tapujos lo que pudieran pensar los demás, sin guardar en mi interior más secretos ni sentimientos de culpa.

En febrero me pareció que, con la misma sinceridad, tenía que hablar del cáncer que me afectaba y de la proximidad de la muerte. De hecho, me encontraba en el hospital cuando escribí el ensayo «De mi propia vida», publicado en The New York Times. En julio escribí otro texto para ese mismo periódico, «Mi tabla periódica», en el que el cosmos físico y los elementos que tanto me gustaban adquirían vida propia.

Y ahora, débil, sin aliento, con los músculos antaño firmes reblandecidos por el cáncer, descubro que mis pensamientos cada vez giran menos en torno a lo sobrenatural o espiritual y más en torno a lo que significa llevar una vida buena y que merezca la pena, alcanzar una sensación de paz con uno mismo. Me descubro pensando en el sabbat, el día de descanso, el séptimo día de la semana, y quizá también el séptimo día de la propia vida, cuando tienes la sensación de que tu obra está terminada y de que, con la conciencia tranquila, puedes descansar.

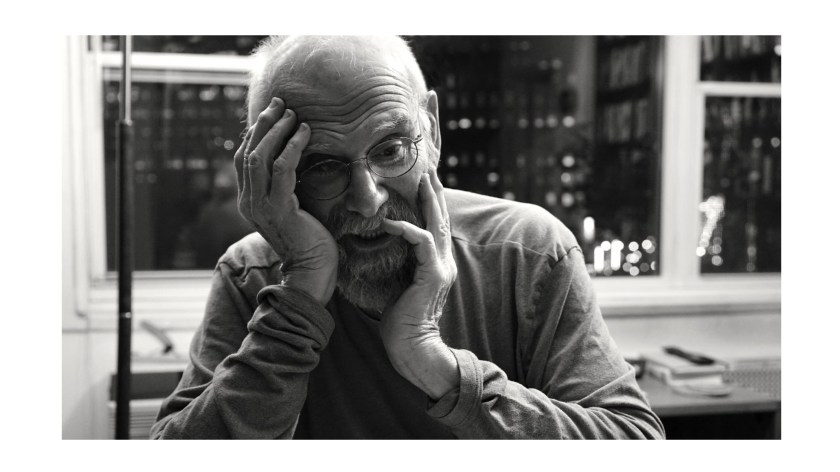

Oliver Sacks / Gratitud, 2015

Título original: Gratitude / Editorial Anagrama

Traducción: Damià Alou