Fue en el invierno de 1801, en M…, cuando una tarde me crucé en un parque con el señor C…; no hacía mucho que había sido contratado como primer bailarín en el teatro de la ciudad, y parecía encantar al público.

Le comenté que me extrañó haberlo visto participar, varias veces, en un teatro de marionetas que se instalaba en la plaza del mercado y se dedicaba a entretener al populacho con pequeñas farsas dramáticas, canciones y bailes.

Me aseguró que las pantomimas de aquellos muñecos lo complacían sobremanera, y me dio a entender que un bailarín con ganas de seguir perfeccionándose podía aprender mucho de ellos.

La manera en que formuló su opinión me pareció más que una ocurrencia casual, así que decidí sentarme a su lado y escuchar los argumentos con los que podía justificar tan curiosa afirmación.

Me preguntó si algunos movimientos de los muñecos, en especial los de los más pequeños, no me habían parecido realmente llenos de gracia.

No pude negarlo. Teniers no hubiera podido pintar con tanta gracia a ese grupo de campesinos que bailaban a un rápido compás.

Le pregunté por el mecanismo de esas figuras y cómo era posible controlar cada uno de sus miembros y articulaciones, y seguir el ritmo de la danza sin tener que manejar con los dedos miríadas de hilos.

Me respondió que no tenía que imaginarme al titiritero preparando cada postura y tirando de cada miembro en los distintos momentos de la danza.

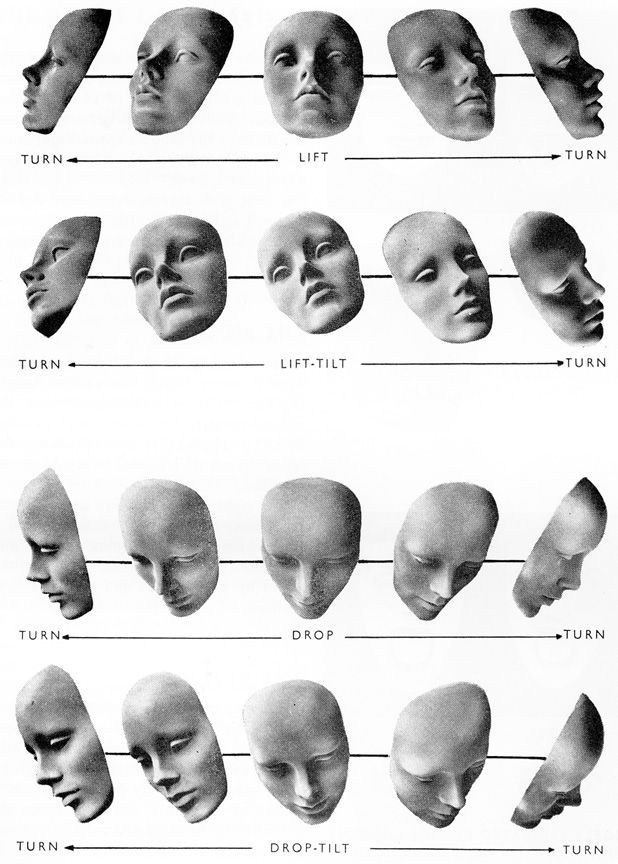

Cada movimiento, dijo, tenía su centro de gravedad. Bastaba sólo con controlarlo en el interior de la figura; los miembros, que no eran más que péndulos, seguirían el movimiento mecánicamente.

Añadió que tal movimiento era muy sencillo: cada vez que el centro de gravedad se movía en línea recta, los miembros, por sí mismos, trazaban curvas; y que, a menudo, todo el mecanismo, activado casi por casualidad, se movía rítmicamente muy parecido a la danza.

Esas observaciones arrojaron temporalmente cierta luz sobre el placer que encontraba en el teatro de marionetas. Pero yo estaba muy lejos de imaginar las conclusiones que más tarde iba a extraer de ellas.

Le pregunté si creía que el titiritero que manejaba las marionetas tenía que ser bailarín o, por lo menos, poseer una noción de la estética de la danza.

Contestó que si bien se trataba de una tarea mecánica sencilla, eso no significaba que pudiera llevarse a cabo sin sensibilidad alguna.

La ejecución de la línea que el centro de gravedad tenía que recorrer era sencilla y, para él, recta en la mayoría de los casos. De ser curva, la dificultad de su recorrido le parecía de primer, cuando mucho, de segundo orden, pues su movimiento sería elíptico, y al ser esa la forma de movimiento más natural de los miembros del cuerpo humano (a causa de las articulaciones), su ejecución no ofrecía grandes dificultades al titiritero.

En cambio, desde otra perspectiva, la misma línea podría tener algo misterioso, dado que se trata del recorrido del alma del bailarín; y solo podría lograrse si el titiritero adoptase el centro de gravedad de la marioneta, es decir, si bailara.

Le dije que había imaginado la tarea del titiritero como algo bastante trivial, parecido a hacer girar la manivela de un organillo.

Para nada, respondió. La relación entre los movimientos de sus dedos y los del muñeco conectado a ellos es más bien técnica, y se parece más a la relación entre los números y sus logaritmos o entre la asíntota y la hipérbola.

Además pensaba que ya era posible que la danza se realizara exclusivamente con fuerzas mecánicas, y que aquel vestigio espiritual del que había hablado antes podría evocarse, como yo creía, girando una manivela.

Expresé mi asombro al ver que le consagraba tanta atención a aquel pasatiempo creado para el pueblo, como si se tratara de una de las bellas artes. No solo lo consideraba capaz de mayor refinamiento, incluso parecía ocuparse personalmente en ello.

Sonrió y dijo que se atrevía a asegurar que si un buen artesano le construía una marioneta según sus indicaciones, sería capaz de ejecutar con ella una danza que ninguno de los más consumados bailarines de la época –sin exceptuar siquiera a Vestris– podría igualar.

¿Escuchó algo…? –me preguntó al verme bajar los ojos silenciosamente.– ¿Escuchó algo sobre esas piernas mecánicas que artistas ingleses han creado para aquellos desafortunados que perdieron las propias?

Respondí que no; nunca había visto nada semejante.

Qué lástima, dijo. Si le digo que esos desafortunados bailan con ellas, me temo que no vaya a creerme. Bueno, no bailan exactamente; sus movimientos son limitados, pero los que sí son capaces de hacer los ejecutan con tal sosiego, ligereza y gracia que asombraría a cualquiera.

Le dije en broma que había encontrado al indicado. Pues el artista capaz de construir unos miembros tan singulares, sin duda, podría armar una marioneta que respondiera a sus exigencias.

Pero… –le pregunté, porque también bajó la mirada algo avergonzado–, ¿qué habilidades necesita, para usted, un artista?

Nada que no se pueda encontrar aquí: armonía, agilidad, ligereza… sólo que con mucha más intensidad; y sobre todo una distribución natural de los centros de gravedad.

¿Y qué ventaja tendría ese muñeco frente al bailarín de carne y hueso?

¿Ventaja? En primer lugar, una negativa, mi querido amigo; para ser concreto, no mostraría afectación. Pues la afectación se da, como usted sabe, cuando el alma (vis motrix) está en cualquier otro lugar menos en el centro de gravedad del movimiento. Como el titiritero solo tiene hilos o alambres para controlar la marioneta, el único punto de equilibrio a su disposición es el centro de gravedad. Así, los miembros cumplirían su verdadera función: ser puros péndulos muertos y obedecer solamente a la ley de la gravedad, un atributo envidiable que no encontraríamos en la mayoría de nuestros bailarines.

Por ejemplo, piense en P… cuando interpreta a Dafne perseguida por Apolo; de pronto, se gira para mirarlo: tiene el alma asentada en las vértebras del sacro, se encorva como si fuera a romperse, igual que una náyade de la escuela de Bernini. O el joven F… al interpretar a Paris, que, en medio de las tres diosas, le da a Venus la manzana: tiene el alma asentada (es terrible de ver) en el codo.

Semejantes errores –comentó– son inevitables desde que comimos del Árbol del Conocimiento. Sin embargo, las puertas del paraíso están cerradas completamente y los ángeles son historia; tenemos que darle la vuelta al mundo y buscar si alguna entrada trasera todavía está abierta.

Me reí. Tenía razón. Allí donde no hay espíritu alguno, el espíritu no se equivoca. Sentí que no había dicho todo lo que pensaba, así que le pedí que continuara.

Agregó que aquellos muñecos tenían la ventaja de ser ingrávidos. No conocían la inercia de la materia que es, entre todas las propiedades de la naturaleza, la que más se opone a la danza; pues la fuerza que los levanta por el aire es mayor a la que los encadena a la tierra. ¿Qué no daría nuestra venerable G… por pesar sesenta libras menos, o por que semejante peso la auxiliara en los entrechats y pirouettes? Los muñecos solo necesitan rozar el suelo, como los elfos, para reavivar el brío de sus miembros; nosotros lo necesitamos para descansar sobre él y para reponernos de los esfuerzos de la danza; se trata de un momento obviamente ajeno a la danza, y, si fuera posible, lo ideal sería eliminarlo.

Le dije que no me importaba lo ingeniosa que era su argumentación en defensa de su paradoja, de ninguna manera iba a convencerme de que un muñeco tiene más gracia que el cuerpo humano.

Respondió que era prácticamente imposible que un ser humano pueda compararse con la marioneta. Sólo una divinidad podría competir con la materia; y era precisamente en aquel punto donde los dos extremos del mundo redondo se unían.

No dejaba de asombrarme. No supe qué responder a tan singulares afirmaciones.

Le parecía que yo no había leído con atención el tercer capítulo del primer libro del Pentateuco, me dijo mientras le ponía tabaco a su pipa; pues quien no conocía aquel primer período de la educación humana no podía hablar de los siguientes, y mucho menos sobre el más actual.

Le respondí que conocía muy bien los trastornos que la conciencia había traído a la gracia natural del ser humano. Había presenciado cómo un joven conocido mío había perdido su inocencia en una observación casual, y, pese a esfuerzos inimaginables, no había podido recuperar aquel paraíso perdido. Pero ¿qué consecuencias podría él extraer de eso?

Me preguntó qué era lo que había sucedido.

Hacía unos tres años, conté, estaba nadando junto a un joven de extrema belleza. Tenía unos dieciséis años. En él apenas se percibían indicios de vanidad, despertados por el favor de las mujeres. Sucede que hacía poco habíamos coincidido en París ante aquella escultura del adolescente que se está sacando una astilla del pie; la escultura es conocida, y hay copias en la mayoría de las colecciones alemanas. Justo cuando el muchacho apoyó el pie sobre una banqueta, miró hacia un espejo de cuerpo entero, y su imagen le recordó a la estatua; sonrió y me contó su descubrimiento. De hecho, yo también había pensado en la escultura. Me reí y le respondí que estaba viendo visiones; no sé si para poner en duda su gracia innata o para tratar de minimizar su vanidad. Se sonrojó y, para convencerme, volvió a imitar la pose de la escultura; pero, como era de esperar, ya no tuvo el mismo efecto. Levantó el pie tres, cuatro, hasta diez veces: ¡en vano! Era incapaz de reproducir el mismo gesto, ¿qué digo?, los movimientos que hacía tenían algo de absurdo, y me costó reprimir la risa.

Desde aquel día, desde aquel mismo momento, se produjo en el joven una inexplicable transformación. Comenzó a pasar días enteros frente al espejo. Poco a poco, sus encantos lo fueron abandonando. Una fuerza invisible y misteriosa parecía haberse apoderado, como una red de metal, del movimiento libre y despreocupado de sus miembros. Un año después, no quedaba en el joven ni siquiera un rastro de aquella hermosura que deleitaba a cuantos lo rodeaban. Todavía hay testigos que pueden corroborar, palabra por palabra, la historia de este suceso extraño y desgraciado.

Entonces, el señor C… comentó amablemente que él también tenía una historia, y que no me sería difícil conectarla con la mía.

Camino a Rusia me detuve en una quinta del señor von G…, un aristócrata livonio, cuyos hijos practicaban esgrima en esa época. Sobre todo el mayor, que acababa de regresar de sus estudios universitarios y se consideraba un virtuoso de la esgrima.

Una mañana, cuando yo estaba en su habitación, me ofreció un florete. Nos batimos a duelo. Resultó que yo lo superaba; la pasión había comenzado a guiarlo; casi todas mis estocadas lo alcanzaban, y finalmente, su florete voló hacia un rincón. Medio en broma, medio fastidiado, mientras recogía el florete me dijo que había encontrado su límite; pero que, eventualmente, todos lo encuentran, así que me iba a mostrar el mío. Los hermanos se rieron a carcajadas y gritaron: ¡al establo! Me llevaron de la mano ante un oso que el señor von G…, su padre, hacía que lo criaran en la finca.

Cuando me le acerqué, todavía estupefacto, el animal estaba erguido sobre las patas traseras, apoyado contra la viga a la que estaba atado; alzaba la garra derecha como si estuviera preparado para responder a cualquier ataque, y me miraba a los ojos: esa era su posición de guardia. Ante tal adversario, no sabía si estaba soñando o si estaba despierto; y encima el señor von G… me decía: ¡ataque!, ¡ataque!, ¡intente asestarle al menos una estocada! Como me había recuperado un poco de mi asombro, me lancé sobre él con el florete; el oso casi no movió la garra y paró el golpe. Trataba de hacerlo reaccionar con fintas rápidas, pero ni se movía. De repente, volví a lanzarme sobre el oso; la estocada hubiera dado en el pecho de cualquier cuerpo humano, pero el animal movió una garra como si nada y la paró. Ahora me encontraba en la misma situación que el joven señor von G… La seriedad del oso me sacaba de las casillas; lanzaba estocadas y fintas; estaba bañado en sudor: ¡todo en vano! Como si se tratara del mejor esgrimidor del mundo, el oso no solo paraba todos mis golpes, sino que ni siquiera se inmutaba por las fintas (cosa que ningún esgrimidor existente hubiera podido imitar): con los ojos fijos en los míos, como si en ellos pudieran leer mi alma, allí estaba, con la garra alzada y lista para responder, y si hacía amagues de estocadas, tampoco se movía.

¿Me cree, usted, esta historia?

¡Totalmente! y lo aplaudí con entusiasmo. Se la creería a cualquier desconocido, es tan verosímil; ¿por qué no a usted?

Ahora, dilectísimo amigo, dijo el señor C…, está en posesión de todo el conocimiento necesario para comprenderme. Vemos cómo en el mundo orgánico, cuando se debilita y oscurece la reflexión, la gracia se eleva con más brillo y autoridad. Pero así como la intersección de dos líneas se pierde en el infinito para súbitamente volver a encontrarse del otro lado, o la imagen de un espejo cóncavo vuelve a aparecer ante nosotros después de haberse alejado hacia el infinito, así también la gracia regresa cuando el conocimiento se ha perdido en el infinito; de manera que se manifiesta en su máxima intensidad tanto en el cuerpo de un ser humano que carece de conciencia, como en el que posee una conciencia infinita; esto es, en la marioneta y en el dios.

Entonces, dije, un tanto ausente: ¿tenemos que volver a comer del Árbol del Conocimiento para recobrar el estado de inocencia?

Sin duda, respondió; ese es el último capítulo de la historia del mundo.

Traducción de: Enrique Salas y Sol Correa

Buchwald Editorial, 2020

Buenos Aires / Argentina

info@buchwaldeditorial.com

http://www.buchwaldeditorial.com

Título original: Über das Marionettentheater (1810)

Debe estar conectado para enviar un comentario.